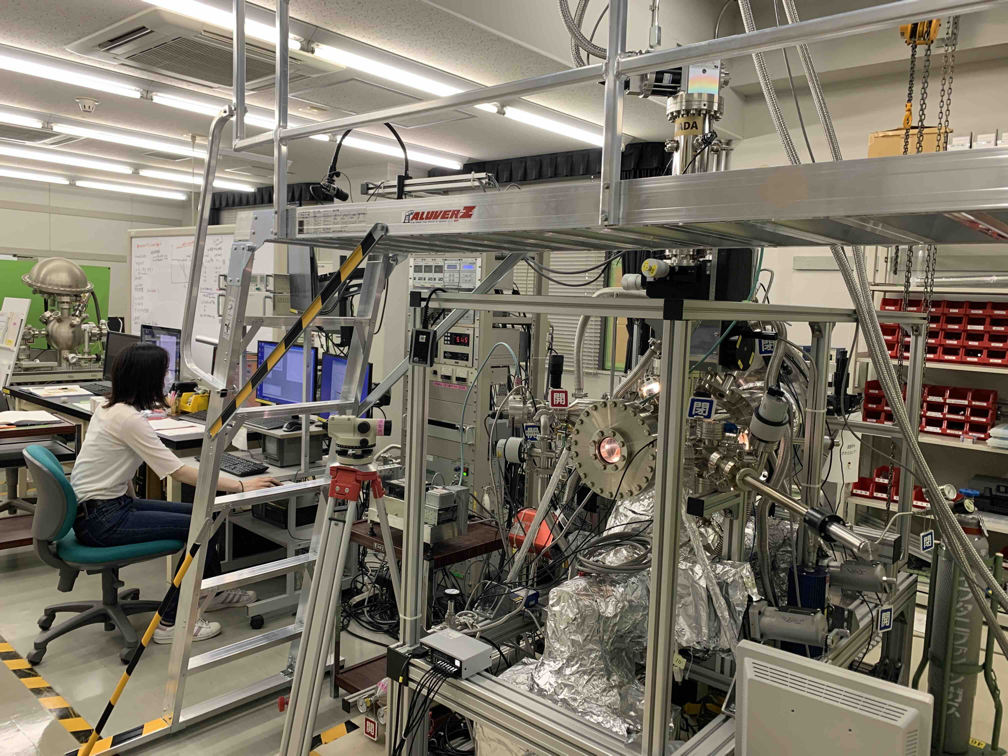

超高分解能 光電子分光装置Ultra-high-resolution photoelectron spectrometer

紫外線より高いエネルギー(短い波長)の光を金属に照射すると電子が飛び出してくる「光電効果(外部光電効果)」をご存知でしょうか? 1887年にドイツ・カールスルーエ工科大学教授だったHertzによって実験的に見出され,1905年にスイス・特許庁に勤めていた(あの)Einsteinによって理論的に説明されました. 光電子分光実験では,物質に光を照射することで光電効果によって物質から飛び出してきた「光電子」を検出します. このとき,飛び出してくる光電子には様々な運動エネルギーを持ったものがあり,それぞれの運動エネルギーごとでの光電子の個数を測定するため, 「分光」という言葉が用いられます(日本語では光を波長ごとに分別する「分光」という漢字が使われているため不思議な印象を受けますが,英語では「spectroscopy」と 書かれます).分光して得られたものを「スペクトル」と呼びますので,光電子分光によって得られたものは,「光電子スペクトル」と呼ばれます.

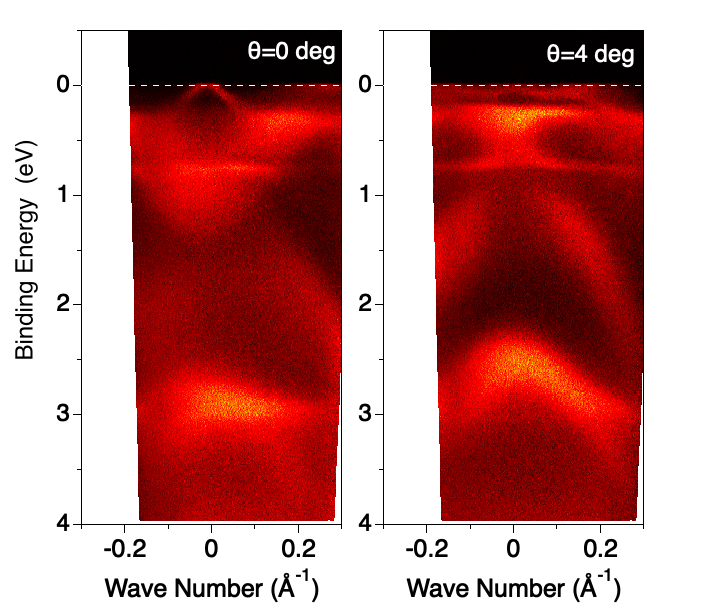

ある物質が金属か半導体か,超伝導体になるか,または,磁石になるか,光るか,発電するか, などは全てその物質中の電子がどのような状態になっているか(電子構造)によって決まっています. 光電子分光は,注目する物質の中の電子を光電効果により物質外に取り出して直接調べることができる強力な実験手法です. この実験装置は,運動エネルギーの他にも光電子の放出角度を測定することができるため,より詳細な情報を得ることができます. 左の図は,ビスマスという半金属を測定した場合に,2つの異なる放出角度で電子状態が異なることを示しています.

スマホのカメラの画素数が高いほど精密な画像が撮影できるように,細かい構造をぼやけることなく分解できることは 実験的に重要です.より細かく分解できることを「高分解能」と言います.この装置では,光電子の運動エネルギーを 非常に細かく分解できるため,「超高分解能」ということになります. (「超高分解能」というと,「世界一か?」と聞かれそうです.残念ながら世界一ではありませんが,控えめに言って「そこそこ良い」エネルギー分解能だと思います.)

この装置以外にも,大型放射光施設SPring-8(兵庫県佐用郡)を利用して多角的に物質の電子状態を調べることで 興味ある現象の起源を明らかにしています. 詳しくは, こちら をご覧ください.

業界の方(専門家)向け

-

ご利用大歓迎です.是非,ご相談ください.

- 【装置詳細】

- 主要部分

- 光電子分析器:MB Scientific社製 A1アナライザー

- 光源(1):MB Scientific社製 T1(Xe用サファイアフィルター,Kr用CaF2フィルターあり)

- 光源(2):VG社製 He放電管 UVL-HI(分光器なし)

- He冷凍機:テラダ社製 0.5W,4.2K極低温冷凍機

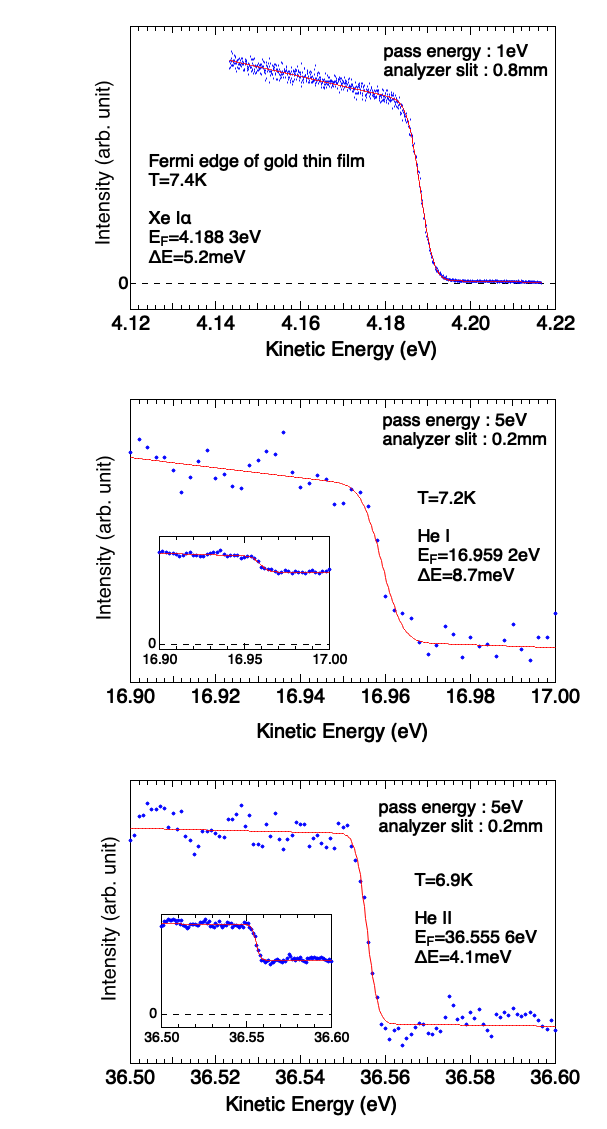

- 性能

- 励起エネルギー:8.4,10.1,21.2,40.8 eV

- エネルギー分解能:10meV以下(左図を参照)

- 光電子取り込み角度:±7度

- アジマス回転角度:0-90度

- 最低到達温度(試料付近):7K

- 最高到達真空度:1.5×10-8 Pa@7K,2.3×10-8 Pa@R.T.

- その他

- 測定チャンバー内で,試料の破断・劈開可能

- ロードロック・チャンバー内で,金の蒸着可能

- 試料観察用レンズ:INFINITY社製 長焦点顕微鏡 K2 DistaMax

- 試料観察用カメラ:EIZO社製 超高感度HDカメラ SSC-9700